В различных медучреждениях страны уже не первый год используется первая зарегистрированная российская система хирургической навигации AUTOPLAN. Ее разработали специалисты Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. С применением AUTOPLAN проведено уже более полутора тысяч высокотехнологичных операций. А в январе этого года было получено регистрационное удостоверение на обновленную версию системы.

Точность для врача, безопасность для пациента

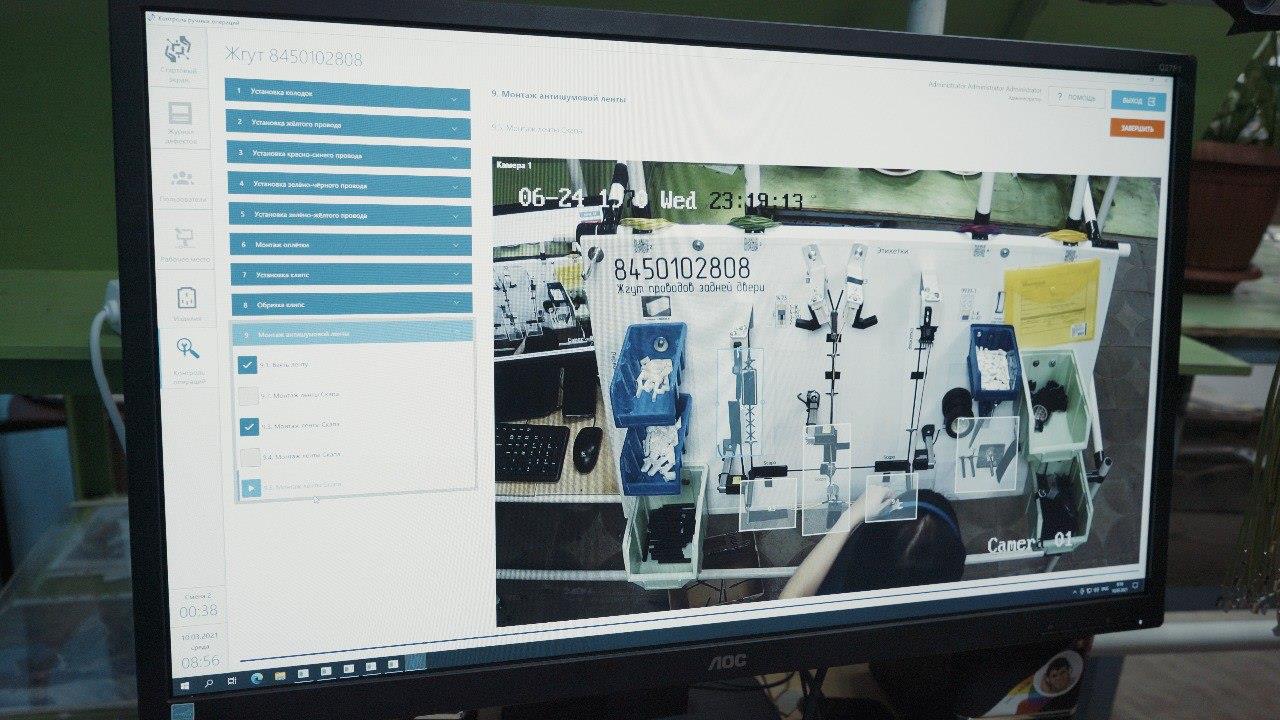

AUTOPLAN — это инновационная технология навигации и интраоперационной визуализации. Она помогает хирургам планировать и выполнять операции с высочайшей точностью. На подготовительном этапе пациенту проводят исследование (КТ или МРТ), результаты которого затем загружаются в программную среду AUTOPLAN. В ней производится планирование хирургического вмешательства: строится 3D-модель нужного органа или анатомической структуры, выделяется целевая патология и опасные зоны (куда нельзя проникать и что нельзя задеть при операции), планируются траектории введения инструментов хирурга в ходе операции.

“В среднем планирование операции занимает от 15 до 20 минут, в сложных случаях — до 40 минут, — рассказывает начальник отдела медицинских навигационных систем Института инновационного развития СамГМУ Артем Морев. — Это зависит от типа и вида патологии, расположения опасных зон и других факторов. Во время операции осуществляется интраоперационный контроль: с помощью специального навигационного инструментария хирург отслеживает положение инструмента, в режиме реального времени видит, достиг ли он локации целевой патологии. После завершения хирург может просмотреть видеопротокол операции”.

Как поясняет Артем Морев, навигационная станция решает несколько важных задач. Во-первых, это обеспечение точности во время операции. Во-вторых, переход к малоинвазивным хирургическим вмешательствам — это ускоряет восстановление пациента, снижает травматичность и позволяет быстрее вернуться к обычной жизни.

“Кроме того, AUTOPLAN обеспечивает снижение рисков для врача, — говорит Артем Морев. — При грамотном планировании и хороших навыках управления комплексом в ходе интраоперационного контроля практически отсутствует вероятность ошибки. К тому же, система в реальном времени сама просигнализирует о том, что что-то идет не так”.

Система хирургической навигации AUTOPLAN сейчас используется в крупнейших медицинских центрах страны: НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко, Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, ГКБ им. С.П.Боткина, НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского и других медучреждениях.

Основная сфера применения AUTOPLAN — нейрохирургия головного мозга и позвоночника. Но операции уже проводятся также в эндокринной хирургии, травматологии и челюстно-лицевой хирургии. Например, в декабре 2022 года с помощью системы AUTOPLAN провели уникальную операцию девушке, которая в результате травмы потеряла часть нижней челюсти. Пациентке установили индивидуальный эндопротез, напечатанный на 3D-принтере. Его тоже разработали ученые Самарского государственного медицинского университета и изготовили на собственной производственной площадке в соответствии с анатомическими особенностями пациента. AUTOPLAN помог максимально точно установить эндопротез.

В 2023 году аппаратно-программный комплекс планируют также адаптировать к ЛОР-хирургии.

Обновления для удобства

В январе 2023 года было получено регистрационное удостоверение на обновленную версию системы. В ней добавлена дополнительная стойка с монитором, на котором дублируется информация с основного экрана AUTOPLAN. Такая стойка пригодится во время операций, в которых задействована большая хирургическая бригада и не все могут увидеть экран. Также теперь есть возможность размещения экранов визуализации и для хирурга, и для его ассистента.

Материал, из которого производят комплект навигационного инструментария, заменен на алюминий. Это нужно для снижения массы инструментов, что приведет к снижению усталости хирурга и повышению точности вмешательств. Также теперь будут использоваться светоотражающие сферы собственного производства.

Кроме того, произведена интеграция с микроскопами Zeiss и Leica, это было необходимо для использования AUTOPLAN в сосудистой хирургии — хирургии аневризм и других сосудистых патологий в головном мозге. При интеграции в окуляры микроскопа навигационная станция в режиме дополненной реальности передает визуальную информацию об очаге патологии: например, границы опухоли, сегментацию аневризмы. Это помогает хирургу при манипуляциях на малых (до 2 мм) анатомических структурах.

Проект по направлению «Автоплан.Навигация, медицинская робототехника» реализуется в Самарском медуниверситете в рамках участия в федеральной программе поддержки университетов «Приоритет 2030». Серийный выпуск системы хирургической навигации налажен в собственном Центре серийного производства СамГМУ.

Сейчас проходит подготовка документов на зарубежную регистрацию системы AUTOPLAN.